なぜ、ブランドターゲットとプロモーションターゲットを分けて考える必要があるのか?:消費財マーケティングを間違わないための2つのターゲティング軸

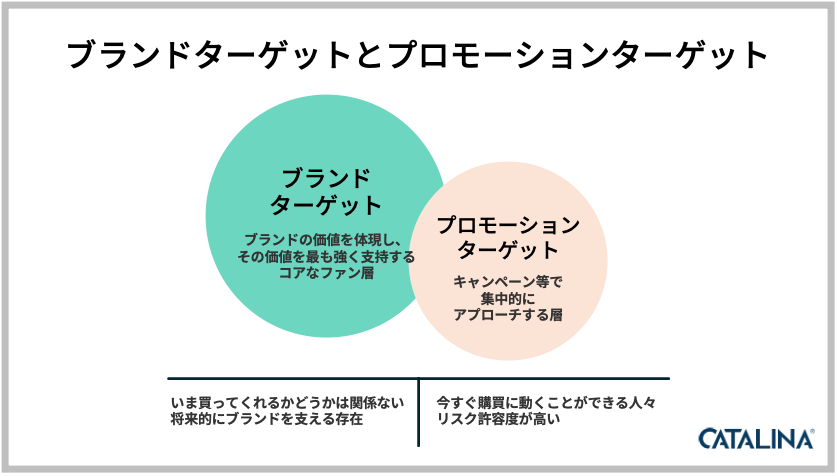

消費財マーケティングにおいて、ターゲティングは施策の成否を左右する重要な要素です。しかし、すべての顧客を一括りにして同じアプローチを取るだけでは、十分な成果を上げるのは難しいでしょう。効果的なマーケティング施策を展開するためには、そもそもターゲットを「ブランドターゲット」と「プロモーションターゲット」に分けて考える必要があります。

ブランドターゲットとプロモーションターゲットの違い

まず、ブランドターゲットとは、ブランドの価値を体現し、その価値を最も強く支持するコアなファン層を指します。これは単なる購買層ではなく、ブランドの理念やストーリーを自らのライフスタイルやアイデンティティの一部として受け入れ、積極的に支持する人々であり、長期的にコミュニケーションする相手です。いま買ってくれるかどうかは関係なく、将来的にブランドを支える存在として重要です。

例えば、ビールのカテゴリーを考えてみましょう。ブランドターゲットは「クラフトビールや地ビールに価値を見出し、ビール文化を楽しむことをライフスタイルの一部とする30代~50代の男性や女性」と定義できるかもしれません。彼らは普段からビールの背景や製法に興味を持ち、スーパーでプレミアムな商品を選んだり、友人にビールの魅力を語ったりする層です。

一方、プロモーションターゲットは、特定のキャンペーンや短期的な施策で集中的にアプローチする層です。これはブランドターゲットの一部やその周辺の今すぐ購買に動くことができる人々です。例えば、ビールのカテゴリーで新商品のプロモーションを行う場合、プロモーションターゲットは「ふだんからビールを買っていて、ある程度の金額をビールカテゴリー商品に費やすことを厭わない人。また新商品を買うことに対しリスク許容度が高い人」になります。

彼らは普段から特定のビールにこだわっているわけではないかもしれませんが、そもそもビールに対して親和性が高く、新商品の購買可能性が高い層です。

この2つを分ける理由は、マーケティングの目的が異なるからです。ブランドターゲットに対しては、ブランドの価値を深く浸透させ、ロイヤルティを育む長期的な関係構築が求められます。一方、プロモーションターゲットには、購買やトライアルといった短期的なアクションを促す施策が必要です。これらを混同して同じメッセージをすべての顧客に届けようとすれば、リソースが分散し、どちらの目的も十分に達成できないリスクがあります。

ブランドターゲットとプロモーションターゲット、それぞれの手法とCPOTMの役割

ブランドターゲット向けには、TVCMなどでブランドメッセージを伝えるような手法が欠かせません。例えば、ビールのカテゴリーでは、「ビールのある豊かな生活」を描いたCMを通じて、ビール文化を楽しむ層にブランドの価値をじっくりと浸透させることができます。このような施策は、すぐには購買につながらなくても、長期的な支持や愛着を築くために非常に大切です。

しかし、それと同じくらい、プロモーションターゲットに向けた手法も重要です。シャンプーの新商品を例にすれば、店頭でのサンプル配布やSNSでのキャンペーンを通じて、「新しい香りに惹かれる女性」に即時的な購買を促す施策が効果を発揮します。

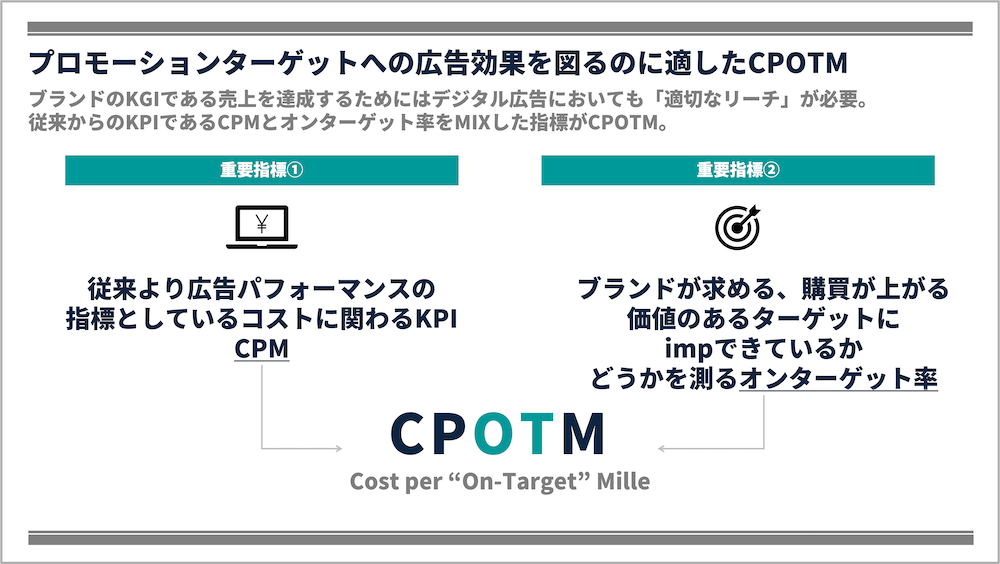

こういったプロモーションターゲットに対して有効な指標としてCPOTMは力を発揮します。CPOTMは、従来のCPM(1,000回表示あたりのコスト)に「オンターゲット率(On Target)」を加えた指標で、広告が意図したターゲットにどれだけ正確に届いているかを示します。

数カ月〜1年以内の成果を追求するプロモーション施策では、限られた期間内に「今すぐ動いてほしい人々」にピンポイントでリーチすることが重要です。例えば、新商品キャンペーンで、CPOTMを活用すれば、「購買可能性がより高い人、」に広告がどれだけ届き、購買につながったかを測定できます。

これにより、新商品や自社の商品カテゴリーにあまり関心のない層への無駄なリーチを削減し、プロモーションの効果を最大化できるのです。プロモーションターゲット向けの施策をCPOTMのような指標で管理することで、短期的な成果を確実に捉え、効率的に改善していくことが必要です。

分割したターゲティングとCPOTMでROIを最大化

ブランドターゲットとプロモーションターゲットを分けて考えるメリットは、戦略の最適化だけではありません。限られた予算内で最大の成果を上げるための効率化にもつながります。ブランドターゲットは、いま購買に至らなくても将来の支持者となる層ですから、そこに全予算を投じるだけでは短期的な売上が伸び悩む可能性があります。逆に、プロモーションターゲットだけに注力すればブランドの長期的な価値が育ちません。

例えば、ビールのブランドターゲットである「ビール文化を楽しむ層」にだけ注力すると、スーパーでの即時的な売上は上がりにくいかもしれません。一方で、シャンプーカテゴリーではプロモーションターゲットである「新商品に惹かれる層」にだけ集中すれば、シャンプーカテゴリーの深いファン層が育たず、継続的な支持が得られないリスクがあります。両者を明確に定義し、それぞれに適したメッセージとチャネルを選ぶことで、無駄なコストを抑えつつ、短期と長期の両方で成果を上げられるのです。

特にプロモーションターゲットに対してCPOTMを活用すれば、広告がターゲットに届いているかをリアルタイムで把握し、必要に応じて施策を調整することで、ROI(投資対効果)を最大化できます。カタリナのデータソリューションを使えば、購買データや消費者行動のインサイトを基にプロモーションターゲットを精緻に設定し、CPOTMでその効果を可視化する流れをシームレスに実現可能です。

まとめ:ターゲットの「質」を追求する時代へ

消費財マーケティングでは、単に多くの人に届けるだけでは十分ではありません。「誰に」「何を」「どれだけ効果的に」届けるかが問われる時代です。そもそもブランドターゲットとプロモーションターゲットを分けて考えるアプローチは、この課題に応える基盤となります。TVCMなどのブランドターゲット向け手法で長期的な価値を築きつつ、プロモーションターゲット向け手法をCPOTMで管理し短期的な成果を確実に獲得する――この両輪が揃ってこそ、成功が近づきます。