消費の市場にはいくつものセオリーが存在しています。自身の担当するブランドが属するカテゴリーがどのようなパターンのもとに認知され、購買されているのか。総来店者のうち何%の人が購入可能性があり、その人にどのようにアプローチし得るのか。どのような買い回りサイクルが存在するのか。競合はどのように動いているのか。そして、自身のブランドはどのような状況にあるのか。この前提を理解して戦略を構築することで、ブランドはよりよく成長することができるようになります。ここではそのセオリーの一端と、その理解の重要性についてご紹介します。

カテゴリー理解の基本の基本:ビールカテゴリーの場合

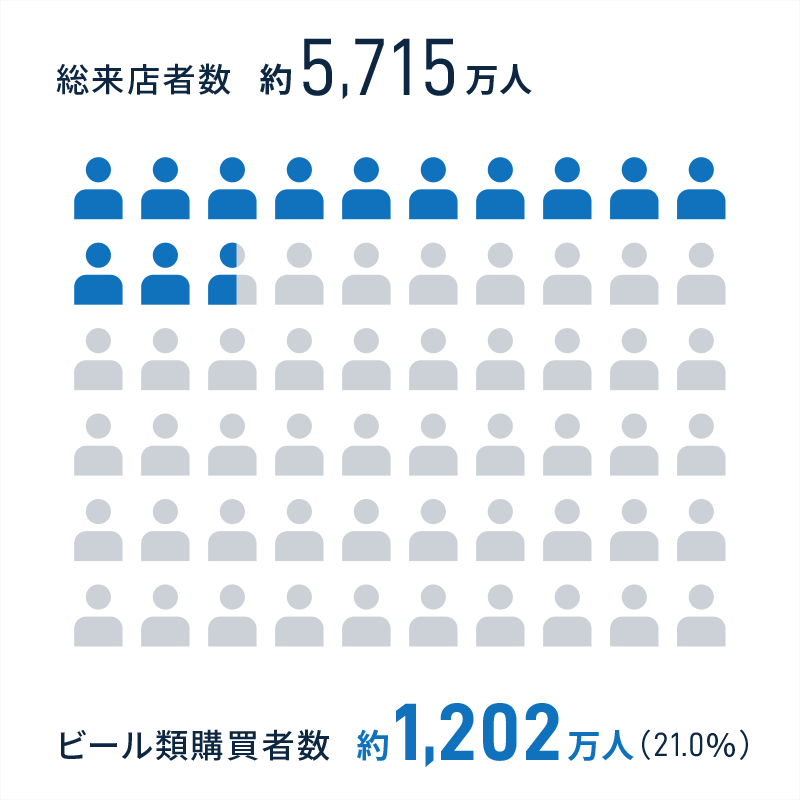

ビールカテゴリーの市場を例にとって、カテゴリー理解の基本、の基本をご紹介します。まず、スーパーマーケットやGMS、ドラッグストアの総来店者を100としたとき、ビール類を購買しているのはそのうちの約21%です(2024年のカタリナネットワークのデータ)。ビールカテゴリーにおいてはどの年度であってもこの20%前後という購入者割合は不変です。よって、ビール類の諸ブランドはこの20%のなかでいかにシェアをとっていくかを考える必要があり、この20%の外に需要を求めてゆくことは、相当のコストが必要となってしまうことでしょう。いや、この20%の外に需要をつくっていくことはできないと考えたほうがいいかもしれません。

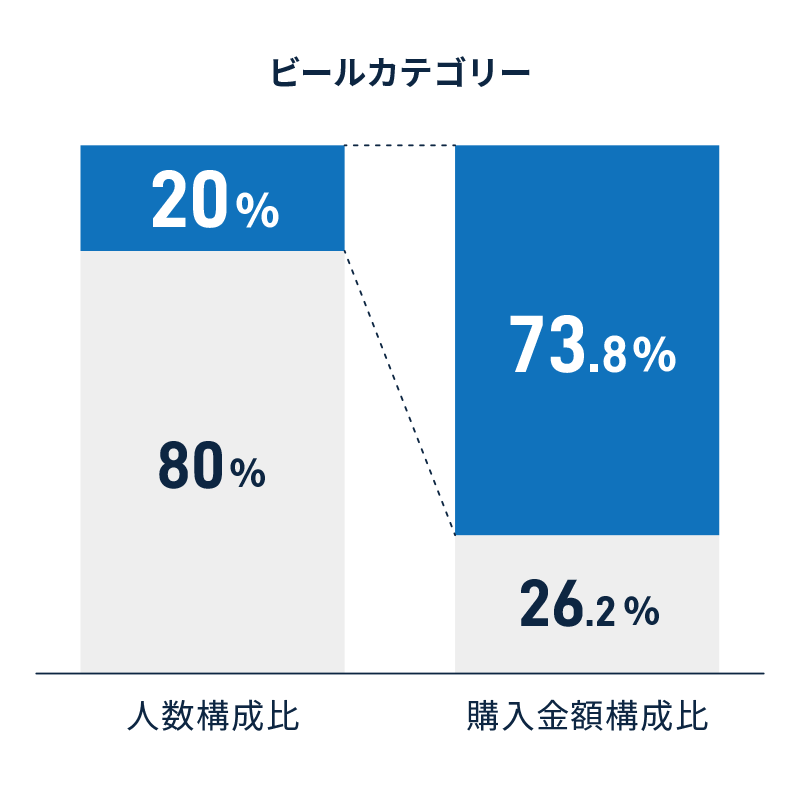

では、この20%の人々に等しくコミュニケーションをはかってゆけばよいのでしょうか。左の図は、ビールカテゴリーの購入金額の73%がたった20%の購入者によって生み出されていることを示しています。これはいわゆるパレートの法則、全体の2割の要素が全体の8割の成果を生み出しているという法則が当てはまっている状態です。よって、ビールカテゴリーでシェアを奪い合うのであれば、購入者のうち73%の購入金額を生み出している20%の購入者に優先的にコミュニケーションをはかるべきであり、フリークエンシーを高めるべきでしょう。

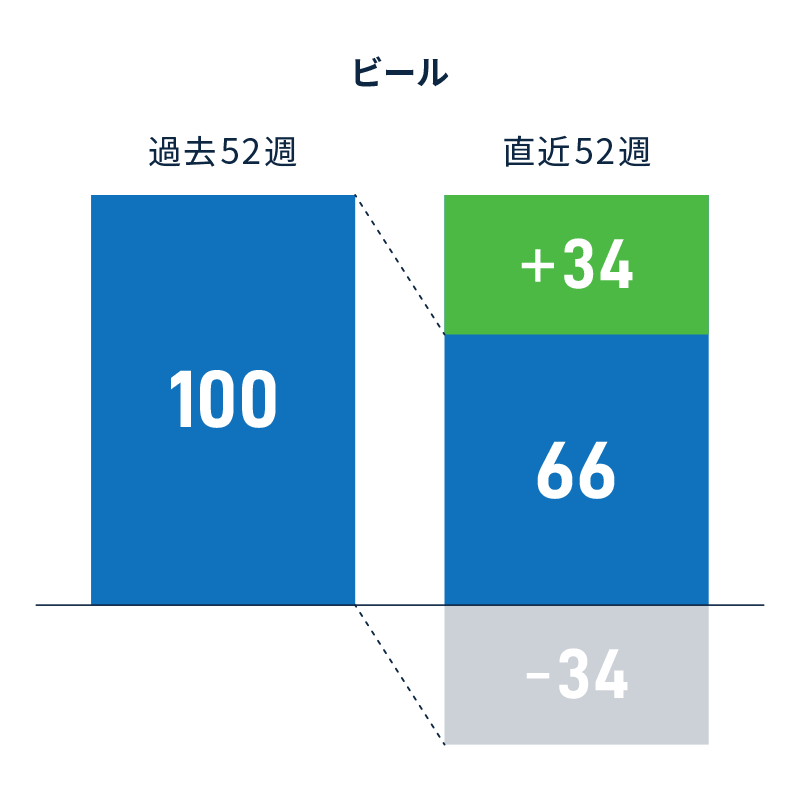

ならば、既存の購買者に向けたコミュニケーションだけを実施することが正解なのでしょうか? 左の図は、昨年ビールを買っていた人の今年の離脱率、残留率、そして昨年は購買していなかったが今年は買った人の新規率を示したグラフです。昨年を100%とした際に66%の人が残留していますが、34%が離脱しており、34%が新規購入者です。

実はこのビールカテゴリーの状況は異質とも言えるもので、他の食品・飲料カテゴリーにおいては流出・流入はさらに多い場合がほとんどです。ビールカテゴリーであれば残留している66%がカテゴリーのマジョリティを占めていますから、この66%に対するコミュニケーションは重要でしょう。しかし、他のカテゴリーにおいてはさらに多い新規流入者に対するコミュニケーションが重要となります。この状況を市場のデータで理解できているかで、取り得る戦略は大きく変わってしまいます。

実はこのビールカテゴリーの状況は異質とも言えるもので、他の食品・飲料カテゴリーにおいては流出・流入はさらに多い場合がほとんどです。ビールカテゴリーであれば残留している66%がカテゴリーのマジョリティを占めていますから、この66%に対するコミュニケーションは重要でしょう。しかし、他のカテゴリーにおいてはさらに多い新規流入者に対するコミュニケーションが重要となります。この状況を市場のデータで理解できているかで、取り得る戦略は大きく変わってしまいます。

”市場データ”から市場のセオリーを理解する

市場のセオリーを理解するには、代表性のある市場データが必要です。カタリナのリテールメディアネットワーク「アオウミ」は、約120社のリテーラーから実購買データをお預かりし市場データ化、そのネットワーク内には約1万店、ユーザーIDにして1億ID、購買金額は12兆円を超えています。これは日本のSM・GMS・Drags市場の約6割の規模に匹敵しており、この圧倒的なデータをもとにして、拡大推計などのない事実そのもの市場のセオリーを導き出すことができています。

ネットワーク規模

ネットワークユーザーID規模

ネットワーク購買規模